在当前的投融资环境下,国资背景的投资方常常承担着地方政府的返投任务,对被投企业的注册地点存在特定诉求,因此,若被投企业未注册在此类投资方期待的特定地区,则投资方可能会要求被投企业迁址以实现当地的招商引资。市场上已出现部分项目的投资方以此作为投资交割的前提条件。

优质企业无疑都是各地的“心头肉”,能为当地带来税收效益、工作岗位等。因此,企业的迁出之路可能面临迁出地政府“不放手”、迁出和迁入程序衔接不顺畅等一系列疑难问题,可能拉长迁址进度,甚至实质上无法最终完成迁址。

为协助企业顺利实现“迁址”目的,我们在相关交易中对企业迁址的命题进行重新思考和思路转换。事实上,除了直接变更注册地址,企业也可考虑通过股权重组进行股权结构的调整,以满足投资方对于变更融资主体及后续上市主体所在地的需求。但此等“重组式迁址”也并非一路坦途,如有不慎,同样可能面临法律和税务的障碍和风险,因此需要提前对这类重组交易进行审慎考量和规划。

一、直接迁址的障碍和难点

前情回顾

2024年3月30日,湖南省法学会知识产权法学研究会和知产财经在长沙联合举办“知识产权恶意诉讼的司法规制”研讨会,共同探讨和研究企业遭遇的知识产权恶意诉讼困境及解决之道,以期为行业良性有序发展贡献力量。会上,万慧达知识产权合伙人明星楠围绕“打击恶意诉讼需关注为祸之源”话题进行主题演讲,知产财经对其主讲内容进行了整理,以飨读者。

讲稿分享

Nuo Ji, Lingqi Wang, Jessica Li and Sylvia Zhang, Fangda Partners

This is an extract from the 2025 edition of GRR's The Asia-Pacific Restructuring Review. The whole publication is available here.

引言

在市场经济体系中,企业破产不仅是市场自然选择和资源优化配置的体现,也是法治化解决企业深层次矛盾、促进产业结构调整和新旧动能转换的重要途径。破产程序的实施,是一个涉及多方面法律问题的复杂过程,它涉及对债务人资产的评估与处置、以有限的偿债资源对各类债权按照顺位安排统一清偿、终止或维持债务人企业经营等一系列问题。这些法律问题的有效解决,是破产程序能否顺利进行的基础。破产实践中,破产涉税问题实际极其复杂,破产程序常因未充分考虑、预计破产涉税问题而导致债权人的合法权益遭受无端的损害,甚至可能对债务人、重整投资人等利益相关方产生不利影响,甚至埋下法律风险的隐患。

事实上,破产程序并不仅仅意味着处理资产和负债的问题,妥善处理破产涉税问题亦是破产程序的关键环节之一。本文将从破产和税务的双重视角,对企业破产程序中的税务问题进行综合分析。我们将探讨破产清算、和解与重整等不同程序中涉税事项的法律性质及其影响,并提供破产程序中税务处理的策略和建议,以期为相关利益方提供全面、深入的指导。

一、问题的提出

债务人向债权人借款,由保证人提供保证担保。借款到期后,债务人与保证人均未偿还该笔借款。后法院裁定受理保证人的破产申请,债权人因此向保证人的管理人申报债权,要求保证人就债务人所欠借款及利息承担保证责任。管理人审查并确认了该笔债权。(简见以下表1案型法律关系表)根据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉有关担保制度的解释》(下称“《民法典担保制度解释》”)第22条之规定,[1]保证债权应当自保证人的破产申请受理时起停止计息。与债务人破产时保证债权随同主债权停止计息不同的是,保证人破产导致保证债权停止计息,却不能反向及于主债权也停止计息。其后债务人向债权人清偿了部分债务。此时,管理人将面临如下难题:在主债权未停止计息的情况下,债权人获得债务人部分清偿后,在保证人的破产程序中,管理人先前认定的债权数额是否须要调整?如果须要调整,应该如何进行调整?鉴于该问题在实务中相对较为前沿,笔者曾多次尝试检索与之相关的法规、判例、理论文献、实务文章等,对于解决该问题的资料寥寥无几。虽无前人的解决方案可供参照,但该问题仍然亟待解决。在缺乏相应法律规范的情况下,下文将通过民法基础理论的推演,尝试为解决这一问题提供思路。

(1)分割前の債権債務(1)分割前の債権債務第1 はじめに

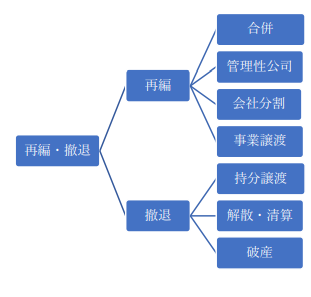

中国子会社が複数の事業を営んでおり一部の事業を 切り離したいような場合、優良事業と不良事業とに分 ける方法がある。具体的には①会社分割、②事業譲渡 といった方法がある。これらの方法は中国子会社を再 編する方法として有効である。

第2 会社分割

1 会社分割とは

引言

自2022年5月起,上市公司“携带”未到期可转债进入预重整或重整程序的案例逐步在A股视野中涌现。截至目前,重整计划成功执行并顺利处置可转债违约风险的只有*ST正邦(002157)和*ST全筑(603030)两个案例。作为一种上市公司破产重整领域的新兴产品,由于可转债具有债权性、股权性和二级市场可交易等特点,较重整中的其他普通债权更具特殊性,给上市公司破产重整提出了“新课题”,应当在重整中进行定制化处理。

可转债在上市公司破产重整中的处理方式保持了其作为金融工具“进可攻,退可守”的特点,债券持有人可以选择到期兑付、转卖或转股。因此,重整方案设计中最为核心的是保护可转债原持有人在可转债产品项下的合法权利。通常做法为保留可转债持有人一定期限的交易及转股权利,利用可转债的特殊规则为持有人做好权利保护衔接,实现上市公司与持有人的利益共赢。

本文谨从可转债的特殊性及权利保护措施、实践中主要案例总结及重整方案设计要点等三个方面展开,对存续可转债在上市公司破产重整中的处理方式进行总结和探讨。

一、可转债的特殊性及权利保护

(一)可转债的特殊性

近年来,由于经济形势下行叠加新冠疫情,众多企业陷入经营困难和债务危机,庭外债务重组因具有较高的灵活性、自主性,不受时间和程序上的限制,成为化解企业债务危机的重要方式,而敏感债权因其涉众性成为庭外债务重组程序中的棘手问题。敏感债权往往与非法集资有着千丝万缕的联系,本文将从庭外重组中涉非(涉嫌非法集资)敏感债权处置角度出发,具体分析敏感债权处置方案中的重点法律问题,以及律师在涉非敏感债权处置中的作用。

一、敏感债权的概念与特征

(一)敏感债权的概念

正如庭外重组一样,对于敏感债权,法律尚未给出明确的定义。结合过往庭外重组等债务风险处置案例,可以将敏感债权理解为:因涉及众多自然人债权人,可能涉嫌非法集资,而需要在债务处置中特别考虑的债权,主要包括涉及个人的理财产品和民间集资。

(二)敏感债权的特征

敏感债权的主要特点如下:

1. 债权人一般为自然人,且人数众多,具有涉众性特点。敏感债权一般涉及众多自然人债权人,这类群体抗风险能力一般较差,企业债务危机爆发后,如果无法及时清偿敏感债权,可能诱发群体性事件,影响社会稳定。

引言

近期,香港高等法院正式颁布针对一家大型港股公司(“港股公司”)的清盘令并委任清盘人。这宗债项涉及约数十亿美元的清盘呈请终于落下帷幕,也成为香港有史以来涉及金额最大的清盘案件之一。不少客户均希望了解,香港法下这类清盘对债权人利益及权利之影响。我们将持续推出系列文章,为大家介绍有关内容。

案情简介

根据香港公司清盘法律规定,公司任何一位债权人、股东或公司本身均可通过向高等法院提交清盘呈请书发起针对该公司的强制清盘。就该案而言,数月前港股公司的一债权人入禀香港高等法院,对港股公司提起清盘呈请(“呈请”)。该清盘呈请提出后,历经多次聆讯及延期申请,香港高等法院最终针对港股公司颁布了清盘令。

债权人对清盘债务人的行动

一旦公司进入强制清盘程序,根据香港公司清盘法律规定,所有针对该公司的诉讼程序均会自动中止。该规定目的在于确保清盘程序的有序进行,公司资产不会被用于提起或辩护任何法律程序,以保护公司财产和债权人利益。

引言

近期,香港高等法院正式颁布针对一家大型港股公司(“港股公司”)的清盘令并委任清盘人。这宗债项涉及约数十亿美元的清盘呈请终于落下帷幕,也成为香港有史以来涉及金额最大的清盘案件之一。不少客户均希望了解,香港法下这类清盘对债权人利益及权利之影响。我们将持续推出系列文章,为大家介绍有关内容。

案情简介

根据香港公司清盘法律规定,公司任何一位债权人、股东或公司本身均可通过向高等法院提交清盘呈请书发起针对该公司的强制清盘。就该案而言,数月前港股公司的一债权人入禀香港高等法院,对港股公司提起清盘呈请(“呈请”)。该清盘呈请提出后,历经多次聆讯及延期申请,香港高等法院最终针对港股公司颁布了清盘令。

债权人对清盘债务人的行动

一旦公司进入强制清盘程序,根据香港公司清盘法律规定,所有针对该公司的诉讼程序均会自动中止。该规定目的在于确保清盘程序的有序进行,公司资产不会被用于提起或辩护任何法律程序,以保护公司财产和债权人利益。