Following the liquidation order from the Hong Kong High Court on January 29, 2024, against China Evergrande Group Corporation, on September 12, 2024, China Evergrande Group filed a liquidation petition for its wholly owned subsidiary, CEG Holdings (BVI) Limited, which has been scheduled a hearing on February 17, 2025. In the liquidation process of a Hong Kong company, the maintenance and realisation of the company's assets and the return of the value to its creditors and other stakeholders are key concerns.

引言

继2024年1月29日香港高等法院向中国恒大集团公司发出清盘令后,2024年9月12日,中国恒大集团又向香港高等法院提呈针对其直接全资附属公司CEG Holdings (BVI) Limited的清盘呈请,并定于2025年2月17日举行清盘呈请聆讯。在香港公司清盘程序中,维护及变现公司资产,向公司债权人及其他持份者返还价值为重要关切。明确香港公司清盘令下公司在大陆境内财产的处置规则和程序,对于减少商业活动中的不确定性和风险,增强市场主体信心有重要意义。

一、香港高等法院作出清盘令的法律后果

根据《公司(清盘及杂项条文)条例》(简称《清盘条例》)第178条规定,若公司欠下债权人已到期应支付的款项相等于或超过1万美元债务的,任何一名或多名债权人、任何一名或多名分担人(指在公司清盘时有法律责任分担提供公司资产的人)或任何分担人的破产案受托人或遗产代理人可一起或分别提出清盘呈请,清盘令作出后有如下主要法律后果:

1. 诉讼搁置

根据《公司(清盘及杂项条文)条例》(简称《清盘条例》)第186条规定,当已有清盘令作出或已委托一名临时清盘人,除非获得法院许可,否则不得针对公司进行或展开任何诉讼或法律程序,而获法院许可者须在符合法院所施加的条款下进行或展开该等诉讼或法律程序,但涉及国家安全的案件除外。

Parkside’s Derek J Y Chan, instructed by Tanner De Witt, acted for the successful Plaintiffs, China City Construction (International) Co., Limited (In Creditors’ Voluntary Liquidation) and Dingway Investment Limited (In Compulsory Liquidation), both acting through their liquidators, in obtaining an anti-suit injunction (“ASI”) to restrain China City Construction & Development Co., (HK) Limited from continuing proceedings (“the Beijing proceedings”) it had commenced in the People

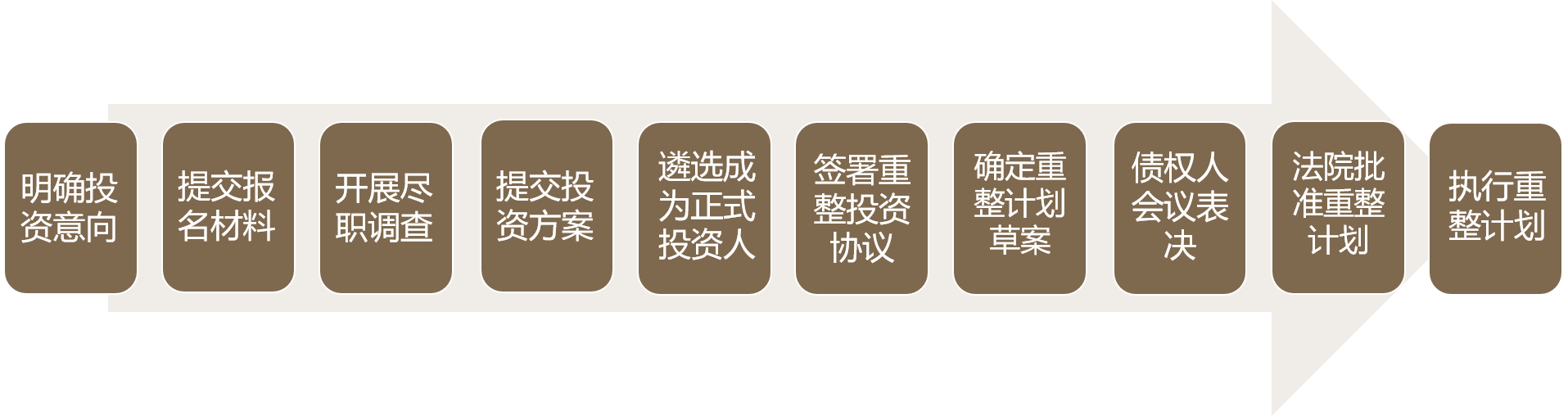

目前对于陷入困境但仍具备重整价值及重整可行性的企业而言,破产重整是其实现风险出清和企业重生的重要方式。在破产重整中,投资人参与的主要方式包括股权投资、资产投资和债权投资等,其中股权投资为较为重要的投资方式(其基本流程如下图),本文将结合实践,从投资人视角,浅析破产重整中股权投资的机遇和风险防范,以期为投资人参与重整投资提供帮助。

图1:破产重整中股权投资基本流程图

一、重整投资的机遇

现阶段,重整投资作为“新一轮招商引资”处于重要机遇期。以上市公司重整为例,2023年7月底的数据显示其中超90%的产业投资人和财务投资人账面呈现浮盈[1];2024年以来,截至11月,有44家上市公司被申请重整及预重整,较前一年同期增加超四成[2]。由此可见,破产重整蕴含着较多投资机会,其在目前政策环境、价值发掘、成本控制和业务整合等方面均展现出投资“机遇”。

引言

2018年10月,最高人民法院向全国人大常委会建议推动建立个人破产制度,完善现行破产法。2021年3月1日,深圳出台我国首部个人破产法规《深圳经济特区个人破产条例》;2023年,厦门中院开展具备个人破产部分功能的个人信用重塑工作的实践探索,出台《关于个人信用重塑工作指引(试行)》,推动个人信用重塑机制落地,让诚实而“不幸”的债务人“有路可走”。本文结合个人信用重整相关司法实践,以探明个人信用修复路径,为诚信债务人特别是民营企业经营者提供债务纾缓的制度化途径和法治化救济渠道。

一、我国个人信用修复法律渊源

二、个人信用重整司法案例

1. 全国首例个人破产重整案

深圳市民梁某某自2018年起开始与同事、朋友创业,因受市场及疫情影响,经营困难,无以为继。为继续生产经营,梁某某向银行、网贷公司陆续借贷以解决资金问题,债务总额累计达75万元。2021年3月10日梁某某因无力偿还全部债务向法院申请个人破产,同年5月法院受理本案,并指定破产管理人。

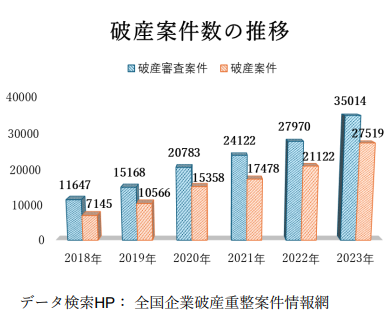

1 増加する破産案件

中国の最高人民法院は、2016年8月より「全国企業破産 重整案件情報網」というHPにおいて、全国の破産案件に 関する情報を公開しているが、当該HPにて1年ごとに破 産審査案件数及び破産案件数を検索した結果は以下の表 のとおりである。これを見ると、中国の破産案件数は近 時増加の一途をたどっていることがはっきりと見て取れ る。

http://pccz.court.gov.cn/pcajxxw/index/xxwsy

2 中国の倒産制度

本文结合了笔者承办的2023年度“全国破产经典案例”哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司等五家公司破产重整案和近年来约50家退市公司重整的理论分析和实践经验,探讨退市公司独有的重整价值、重整路径及实务中的常见争议疑难问题,现采撷文章要点,抛砖引玉供各界同仁研究探讨。

一、引言

2024年4月,国务院出台《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》,中国证券监督管理委员会出台《关于严格执行退市制度的意见》,证券交易所修订《上海证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等业务规则(以下合称“国九条及相关配套文件”)。“国九条及相关配套文件”旨在加强对市场的监管,倡导退市常态化。在2019年以前,每年退市数量几乎都在个位数;自2019年开始,上市公司退市逐渐进入加速状态,2020年退市数量达到20家,2021年退市数量达到23家,2022年退市数量达到50家,2023年退市数量达到46家,2024年度截至9月6日已经退市49家企业。上市公司退市后的出路作为整体性退市制度设计的一环,退市公司破产重整逐渐引发学界和市场的关注。

前言

2024年8月26日,苏州市检察院发布了《破产检察监督案件审查指引》(以下简称“《指引》”)。《指引》共计四章六十八条,全面涵盖破产检察监督的基本原则、监督范围、审查要素、监督方式和工作保障等内容。一定程度上,这是全国首例由检察机关根据破产程序的不同环节,详细完善地单独出台破产检察监督相关规定。9月30日,江苏省检察院召开破产领域检察监督工作新闻发布会,通报了全省检察机关开展破产领域检察监督工作的整体情况。

在《指引》出台前,检察机关对破产程序进行检察监督的法律规定较为原则化,缺乏实操层面的系统性规范。近年随着破产重整等案件数量的大幅增加,破产法律制度因缺乏直接、高效的违法行为监督与纠偏机制,导致债权人等破产参与主体的救济机制略显单一,在经济发展和立法实践中呈现出局限性。在各界呼吁拓展外部监督机制的背景下,各地检察机关不断深化提升破产检察监督职能。在本次《指引》发布前,江苏省检察院在2020年即已出台《加强破产案件检察监督工作的指导意见(试行)》,尝试更为规范地对破产程序进行检察监督。通过4年时间的摸索、总结与完善,江苏省检察机关共办理涉破产监督案件1,351件,为本次《指引》的出台奠定了理论与实践基础。

On 15 May 2024, the Bermuda Court granted an order striking out a winding-up petition (the “Petition”), setting aside an earlier order appointing joint provisional liquidators (“JPLs”), and discharging the JPLs appointed over New Sparkle Roll International Group Limited (the “Company”), a Bermuda company listed on the Hong Kong Stock Exchange. The Company’s new board of directors (the “New Board”) was represented by Conyers.

Background

自主清算程序相对更加灵活,可根据实际情况灵活调整清算策略,因此退出效率会更高。破产清算需要根据企业破产法的规定履行相应的程序流程并受法院监督,清产核资、拍卖处置资产也是时间不可控的程序,原则上破产清算周期更长。尽管如此,从破产管理人的选派程序和破产清算的申请流程看,破产管理人由法院指定,而后从破产申请到清算程序终止的一系列工作,均由破产管理人负责开展,公司股东工作量极大减少。

图:源自投中网

虽然过去五年国有资本的参股投资行为在投资金额上并不领先,但其项目数量远超并购及新股发行认购行为。与此相对应的是,国务院国资委于2023年6月23日发布了《国有企业参股管理暂行办法》(国资发改革规〔2023〕41号)(简称“暂行办法”),该办法对国有资本的投资、管理、退出进行了规范,标志着国资监管向强化国有企业参股管理迈进了一大步。《暂行办法》将适用范围扩大至所有国资委履行出资人职责的企业及其子企业,而不仅局限于中央企业[1]。

在投资方面,该办法对国有资本进行了谦抑化规范,严控非主业投资,例如第六条要求国有资产投资“坚持聚焦主责主业,符合企业发展战略规划,严控非主业投资,不得通过参股等方式开展投资项目负面清单规定的禁止类业务”。